Note : Cet article est la traduction quasi-exhaustive d’un passage intitulé « Et si la draft de 1984 s’était déroulée différemment ? », extrait du Livre du Basket-ball de Bill Simmons. La façon dont cette draft a influencé l’histoire de la NBA plus que tout autre événement y est tellement bien décrite qu’il n’y a pas grand-chose à ajouter.

*****

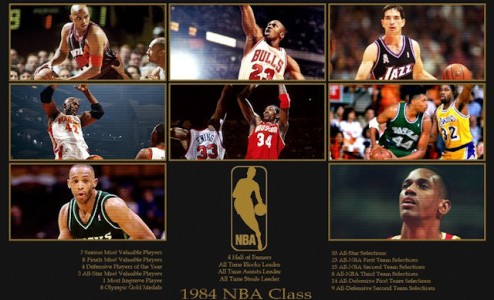

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’événement qui a eu le plus d’impact sur l’histoire de la NBA n’a pas été le fait que Portland a choisi Sam Bowie au lieu de Michael Jordan, mais bien le déroulement de la draft 1984 dans son ensemble. La somme de talents présente était si immense que cette draft a inspiré le concept de « tanking » à Houston et Chicago, qui ont délibérément saboté leur saison régulière afin d’avoir les meilleures chances d’obtenir le premier choix. Lorsque Houston a remporté la loterie et s’est réservé Hakeem Olajuwon, la course aux joueurs est devenue frénétique.

Voici ce que nous savons avec certitude :

1.

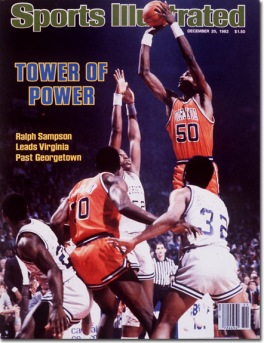

Les Blazers (qui avaient le deuxième choix) et les Bulls (qui avaient le troisième) auraient échangé leurs choix de draft contre Ralph Sampson, même si cela n’aurait pas été suffisant pour obtenir un pivot rookie hyper-coté qui avait cet été-là la troisième valeur d’échange la plus élevée derrière Magic et Bird. Bien plus tard, Jack Ramsey, l’entraîneur des Blazers, dira au journaliste Sam Smith :

« Il nous fallait un pivot. Nous aurions fait cet [échange]. »

En 1996, dans son autobiographie Living the Dream, Hakeem affirme que Houston a presque échangé Sampson à Portland contre Drexler et le deuxième choix :

« Entre 1984 et aujourd’hui, les Rockets auraient pu avoir Clyde Drexler, Michael Jordan et moi, Nous aurions progressé ensemble, joué ensemble, gagné ensemble. Mais les Rockets n’ont jamais franchi le pas. »

Que cela soit vrai ou non, on ne peut rien reprocher à Houston car Drexler n’avait pas exactement mis le feu à la NBA lors de son année rookie. Mais imaginez Hakeem, Jordan et Drexler faisant toute leur carrière ensemble. C’est comme si Microsoft et Apple avaient fusionné en 1981.

2.

L’équipe de Chicago n’était pas assez bonne pour Jordan et les requins n’ont pas tardé à se mettre en chasse après sa sélection, accréditant la thèse selon laquelle Portland s’était planté et bien planté. Après la draft, Dallas a immédiatement proposé Mark Aguirre à Chicago contre leur troisième choix. Philadelphie a offert un Julius Erving sur le déclin, le choix numéro cinq et Andrew Toney (1). Des échanges avec Seattle (Jack Sikma) et Golden State (Joe Barry Carroll) ont été évoqués. Finalement, les Bulls commencé à avoir l’impression d’être assis sur un billet de loterie gagnant. Et c’était bel et bien le cas.

3.

Patrick Ewing a failli s’inscrire à la draft avant de se raviser et de retourner à Georgetown. Si Ewing avait été là, il aurait été choisi en premier et Hakeem en second (par Portland). Et puis ? L’ancien directeur général des Bulls, Rod Thorn, a déclaré au journaliste Filip Bondy que Jordan avait priorité sur Bowie à cause des nombreuses blessures qu’avait subi ce dernier. Ils venaient d’être échaudés par deux choix de draft de haut de tableau discutables : Ronnie Lester (genoux fragiles) et Quintin Dailey (mauvais esprit). Ils voulaient une valeur sûre. Bien sûr, si Hakeem avait débarqué à Portland, tout ce qui s’est passé en NBA de 1985 à 1998 aurait été différent (d’autres finales, d’autres champions, Ewing qui ne joue pas à New York…). Ça donne mal à la tête.

4.

Le potentiel de Jordan était difficile à estimer, car il avait joué pour Dean Smith en NCAA à une époque où le temps de possession de balle était encore illimité (2). Tout le monde savait qu’il était bon, mais à quel point ? Son immense talent est resté dans l’ombre jusqu’aux épreuves de sélection pour les Jeux Olympiques de 1984, durant lesquelles Jordan a tellement dominé ses adversaires que l’entraîneur américain Bobby Knight a appelé son copain Stu Inman (le directeur général de Portland) et l’a supplié de prendre Michael. Lorsque Inman, hésitant, a dit que Portland avait besoin d’un pivot, Knight aurait crié :

« Eh bien, fais-le jouer pivot ! »

Nous savons aussi que Nike (dont le siège se trouve à Portland) a construit une ligne de baskets entière autour de Jordan avant que celui-ci ne joue un seul match NBA. Se justifier en invoquant l’ignorance du potentiel de Jordan n’est donc que mauvaise foi de la part des Blazers (3).

5.

Portland n’avait pas « désespérément » besoin d’un pivot. Ils avaient gagné 48 matchs en saison régulière avec deux très bons pivots – Mychal Thompson (16 points, 9 rebonds de moyenne en 33,5 minutes) et Wayne Cooper (10 points, 6 rebonds de moyenne en 20,5 minutes) – et avaient une bonne monnaie d’échange pour les trades, comme Drexler, Jim Paxson (deuxième cinq majeur NBA et agent libre restreint), Fat Lever (un meneur plein d’avenir), Calvin Natt (un ailier intimidant) et Cooper. Ce dont ils avaient vraiment besoin, c’était d’un rebondeur ; leurs deux ailiers forts (Natt et Kenny Carr) manquaient de taille. Tout l’été, San Diego a mis sur le marché Terry Cummings, un scoreur-rebondeur, et a fini par l’échanger contre Marques Johnson après la draft.

*****

Pourquoi les Blazers n’ont-ils pas fait aux Clippers une offre plus qu’alléchante pour obtenir Cummings (par exemple, Drexler-Natt) et pris Jordan en second ? Ou alors, ils auraient pu offrir le paquet à Houston pour Sampson : le choix numéro deux, Drexler et Fat Lever. Au lieu de ça, ils ont envoyé Lever, Cooper, Natt et leur premier choix de 1985 à Denver contre Kiki Vandeweghe, un formidable scoreur (29,8 points par match en 1984) qui se trouvait être également le pire des défenseurs. Pour vous donner une idée de l’aveuglement des négociateurs de Portland, sachez que les Nuggets sont passés d’une saison de 38 à 52 victoires et sont arrivés en finale de la Conférence Ouest 1985 uniquement à cause de ce trade. Quant à Portland, il est probable qu’ils se sont réunis la première semaine de juin et discuté de deux possibles options :

- Option n°1 : Jordan (l’arrière universitaire le plus spectaculaire de la décennie), Lever (23 ans, qui intégrera le deuxième cinq majeur de la NBA à peine deux ans plus tard), Cooper (27 ans, 13 points et 8 rebonds de moyenne à Denver les deux années suivantes), Natt (23 points et 8 rebonds de moyenne en 1985) et un choix de premier tour en 1985 (qui sera le quinzième).

- Option n°2 : Vandeweghe et Bowie.

N’importe quelle personne avec un minimum de bon sens choisit l’option n°1, à moins d’être raisonnablement certain que : (a) Bowie est une valeur sûre, et (b) : ne pas prendre Jordan n’entraînerait pas de regret. Mais visiblement, les cerveaux de Portland étaient « raisonnablement certains » de ces deux choses… Pour bien marquer à quel point il était inepte, ridicule et indéfendable d’avoir une telle impression, voici une rétrospective des vingt-deux premières minutes de la draft de 1984.

*****

La draft est présentée par Al Albert et Lou Carnesecca, pour USA Network.

0’00.

Début de la draft.

0’02.

Albert fait monter la tension en annonçant qu’il y a « six futures superstars » dans la draft. Il a dû compter deux fois Charles Barkley et ses 135 kilos.

0’03.

Les yeux cachés derrière une paire de lunettes noires, Carnesecca badine d’un air gêné en agitant son stylo pendant au moins quarante secondes, et fait tout son possible pour ne pas regarder la caméra. On se demande ce qu’il fait là.

0’07.

La chaîne fait défiler l’ordre du premier tour de la draft sur un fond musical phénoménal qui ressemble à la bande-son d’un porno des années 80. David Stern marche ensuite vers le podium pour sa première draft NBA. Il a la moustache de l’acteur Gabe Kaplan. Ce n’est pas sur NBA TV qu’il faudrait rediffuser cette draft, mais sur la chaîne Comédie !.

0’10.

L’un des deux types assis à la table de Houston a une coupe mulette et une grosse moustache. Vive les années 80. Pendant qu’ils discutent au téléphone se déroule l’échange suivant :

AL : Les Rockets ont touché deux fois le gros lot. L’an dernier, ils avaient le choix numéro un d’une draft qui comprenait Ralph Sampson ; cette année, Hakeem Olajuwon a décidé de se présenter plus tôt, juste à temps pour que Houston puisse le sélectionner.

(Trois secondes de silence.)

LOU (d’une voix à peine audible) : On peut dire que le facteur a sonné deux fois.

0’11.

Hakeem (qui à cette époque s’appelait encore « Akeem ») est choisi en premier. Il a une superbe coiffure Jheri Curl coupée court, un smoking noir et un nœud papillon marron. Fantastique. Et vous savez quoi ? Le plus intéressant, c’est que Houston vient de laisser de côté le plus grand joueur de l’histoire et que malgré tout, ils ont fait le bon choix. Comme valeur sûre, il vaut toujours mieux prendre un pivot qu’un arrière. Toujours.

0’12.

Eddie Murphy trouve l’accent à donner au prince Akeem dans Un prince à New York en entendant l’interview d’Olajuwon avec Bob Doucette. Ça ne fait aucun doute. Il a même donné son prénom au personnage.

0’16.

Stern prononce l’une des phrases les plus inoubliables de l’histoire de la NBA : « Portland sélectionne Sam Bowie, de l’Université du Kentucky ». La caméra montre les représentants assis à la table de Portland avec sur leurs visages les mêmes expressions : « Aïe, j’espère qu’on ne s’est pas totalement plantés. » Au cours de cette draft, Stern a toujours prononcé le nom des franchises au complet, sauf à cet instant précis : il a sauté la partie « Trail Blazers », comme s’il avait envie de quitter la scène aussi vite que possible. On peut le comprendre. Puis Bowie monte tranquillement sur scène pendant que Al commente :

« Sam Bowie, qui a récupéré d’une fracture de stress au tibia gauche, a manqué deux saisons. Il a prolongé sa participation au programme sportif universitaire, et a fait un gros retour avec Kentucky. »

(Donc, une équipe qui vient de perdre le pivot qui soutenait la franchise six ans plus tôt en raison de fractures de stress répétées aux pieds – en l’occurrence, Bill Walton – a pris un autre pivot qui avait raté deux saisons universitaires complètes à cause de fractures de stress. Et il a trois ans de plus que le joueur qui est une valeur sûre sur le point de se faire drafter juste après lui ? C’est encourageant !)

0’17.

Lors d’une compilation peu passionnante des meilleures actions de Bowie, Al nous dit encore que Sam a récupéré pleinement de ses fractures de stress avant d’ajouter tout à fait sérieusement :

« Il a renoncé à disputer les Jeux Olympiques. »

La bonne blague. Tous les grands joueurs universitaires avaient essayé d’intégrer cette équipe, sauf Sam. Ça aurait dû mettre la puce à l’oreille de certains. Mais visiblement, non.

0’18.

La compilation des meilleures actions de Bowie se termine par une image figée du joueur et un graphique avec ses statistiques pour l’année 1984 : 10,5 points et 9,2 rebonds de moyenne, 52 % de réussite au tir, 72 % aux lancers francs. En d’autres termes, ses stats universitaires étaient pires que les stats NBA de Mychal Thompson. Tu parles d’une amélioration ! Les statistiques universitaires incroyablement banales de Bowie devraient vous rappeler quelqu’un d’autre. Un pivot d’OSU, numéro un de draft, paraissant vingt ans de plus que son âge, qui a également joué pour Portland…

Pendant ce temps, Al et Lou ont l’échange suivant :

AL : Alors, Lou, que peut-on dire d’un jeune joueur qui a raté deux années d’apprentissage cruciales et a dû se remettre à niveau ?

(Qu’il ne faut pas le choisir ?)

LOU : Eh bien, je pense que cela montre une certaine persévérance. Il ne s’est pas laissé décourager par tous ses malheurs, est revenu avec succès, et regardez où il en est maintenant.

Doucette interviewe Bowie, qui, lorsqu’on le revoit, ressemble à un personnage tragique. On a de la peine pour lui, car il était très poli et se comportait bien. Ce n’est quand même pas de sa faute s’il a été drafté à la place de Jordan, non ? Et quand il n’était pas blessé, c’était un bon pivot. Il ne l’a été que 54 % de sa carrière, mais quand même. Le premier échange :

DOUCETTE : Sam… Vous êtes l’illustration même du courage. Vous avez dû vous battre contre l’adversité, et je sais que beaucoup de gens, vous en particulier, sont heureux de voir que votre heure est enfin arrivée.

SAM : Oui, j’ai dû m’éloigner des parquets pendant deux ans suite à ma blessure à la jambe, mais j’ai été soutenu par la communauté de Lexington et de l’État du Kentucky. Je ne sais pas si j’aurais été capable d’y parvenir sans leur aide.

(Imaginez un peu ce que les fans des Blazers en train de regarder ça doivent penser. C’est formidable que Sam ait réussi son retour alors que les chances étaient limitées, mais pourquoi prendre quelqu’un dont « les chances étaient limitées » au lieu d’une valeur sûre ? Pourquoi même envisager de prendre le risque ? Pourquoi ? Ah, mais oui : rien n’enflamme davantage les fans que les termes « persévérance » et « ne pas se laisser décourager ». Tant pis pour Jordan et ses stupides dunks !)

0:19.

Ça devient de mieux en mieux…

DOUCETTE : [Les Blazers] disent qu’ils vous ont fait passer une grosse batterie de tests physiques avant de prendre une décision à votre propos. Comment cela s’est-il passé ?

SAM (avec un sourire timide) : Eh bien, je suis allé à Portland et leurs tests physiques ont duré environ sept heures. Ils n’ont vraiment rien laissé passer, donc… Je pense que ma situation est très différente de celle de Bill Walton. Je sais qu’il a eu une fracture de stress, mais en ce qui me concerne, je suis à 100 %.

(Attendez… Les tests physiques ont duré sept heures ? Vraiment ? Sept heures ?)

0:20.

Plan de coupe sur les deux représentants de Chicago à leur table, l’air satisfait (4), pendant que Al ménage le suspense pour le choix numéro trois en faisant une pause et en baissant la voix, avant de dire finalement :

« Michael Jordan devrait être le prochain à sortir. »

Pour la première fois en vingt minutes, Lou a l’air réveillé :

« Mmmmmm, celui-là, tout le monde l’attend. Il est vraiment fascinant. »

Mais des tests physiques de sept heures sont tout aussi fascinants. C’est à partir de là que ça devient vraiment formidable.

AL : Il y a eu polémique concernant le choix des Blazers. Ils avaient été tentés de prendre Michael Jordan, un joueur incroyable au talent unique, au lieu de Sam Bowie, qui revient tout de même de blessure. Il dit que tout va bien, que Portland lui a fait faire un test physique de sept heures, mais la question est de savoir maintenant si Bowie va tenir la distance avec 82 matchs par an.

LOU (hochant la tête) : C’est un risque calculé.

Sans commentaires.

0:22.

Stern, guilleret : « Les Chicago Bulls choisissent Michael Jordan, de l’Université de Caroline du Nord. » La foule applaudit tout en lançant des acclamations. Ils ont déjà compris. Un montage passionnant des meilleurs moments de la jeune carrière de MJ apparaît à l’écran.

AL : Ce jeune homme est unique.

LOU (qui s’anime soudainement) : Il marque les paniers importants, il peut se frayer un chemin jusqu’au panier, il a une maîtrise du jeu incroyable. C’est un joueur aux qualités immenses, à l’image de Dr J. Il n’est pas encore à son niveau, mais il appartient à cette classe. Michael va être un très grand joueur. C’est un peu le choix du peuple : les gens aiment voir ce jeune homme à l’œuvre.

AL : C’est une future star, excellent tireur, avec de formidables qualités athlétiques. Beaucoup d’équipes ont essayé de chiper leur troisième choix à Chicago.

*****

Sérieusement…

Relisez simplement l’intégralité du passage de 0:16 à 0:22. Une version révisionniste de l’histoire est apparue ces dernières années, arguant que la sélection de Bowie était défendable parce que la NBA recherchait à tout prix des joueurs de grande taille. Mais comment une équipe peut-elle parier sur un joueur avec des caractéristiques négatives comme « risque calculé », « test physique de sept heures », « éloigner des parquets pendant deux ans » et « adversité/courage/persévérance », et laisser un joueur avec des caractéristiques positives comme « talent unique », « très grand joueur », « future star », « valeur sûre », « à l’image de Dr J », « qualités immenses » et « choix du peuple » ? C’est incompréhensible. Totalement, complètement incompréhensible.

Ce qui nous amène à un petit bonus. Que se serait-il passé si, le jour de la draft, les dirigeants de Portland avaient tous pris une grande inspiration, s’étaient demandé s’ils n’étaient pas devenus fous et avaient réfléchi une dernière fois ? Apparemment, le propriétaire des Blazers, Larry Weisberg, adorait Jordan, mais c’était aussi un magnat de l’immobilier discret et sans prétention qui ne faisait ressentir aucune appréhension à son personnel. S’il s’était agi de quelqu’un d’autre, la crainte du courroux divin aurait frappé tous ceux qui avaient à décider du choix et ils en seraient venus à choisir la valeur sûre. Mais les Blazers n’avaient pas peur de Weisberg, ni des répercussions. Du coup, ils se sont orientés vers Sam Bowie… et se sont méchamment plantés.

Mais bon… Après tout, il n’en allait jamais que de l’avenir de la NBA, de centaines de millions de dollars en pertes de revenus, de quatre à dix championnats dilapidés, et d’une occasion perdue d’avoir dans son équipe le plus grand joueur de basket-ball de tous les temps. Peu de chose, n’est-ce pas ?

(1) L’offre de Philadelphie n’a jamais été rendue publique. Un an plus tard, Harold Katz a essayé d’échanger Erving contre Terry Cummings ; « Doc » en a parlé à voix haute et toute la ville de Philadelphie a allumé Katz.

(2) La NCAA a adopté un temps de possession de 45 secondes au cours de la saison 1985-1986. Ce temps de possession est passé à 35 secondes au cours de la saison 1993-1994, puis à 30 secondes au cours de la saison 2015-2016.

(3) Les deux meilleurs joueurs au camp d’entraînement prolongé qui incluait tous les grands noms de la draft 1984 et 1985 étaient Jordan et Barkley. Chuck a été coupé après que Knight lui a demandé de perdre du poids et que Barkley a fait le contraire. Malone, Stockton, Joe Dumars et Terry Porter n’ont pas non plus été retenus. Par contre, Jeff Turner, Joe Kleine, Steve Alford et Jon Koncak sont passés. Bizarre autant qu’étrange.

(4) Si jamais vous avez la chance de tomber sur la vidéo, observez le regard du type qui est au téléphone pour Chicago. Il a l’air tellement heureux qu’on dirait que quelqu’un le… sous la table. Incroyable.